「相続放棄の申立件数は年々増加 20年前から3倍の17万件超」相続放棄の申し立て件数は年々増加しており、2013年は17万3166件。20年前(1993年)の5万8490件から3倍にまで膨れあがっている(件数は相続人ベース)。バブル経済の崩壊や起業・株取引の増加による債務超過が増えたことが主な原因と見られている。

「相続放棄」の記事一覧(2 / 2ページ目)

兄弟姉妹が相続人となる場合

被相続人の子が相続放棄したことにより、兄弟姉妹(およびその代襲者)についても相続放棄が必要となるケースは実際にも非常に多いです。被相続人が高齢の場合、兄弟姉妹も高齢なのが通常ですし、先に亡くなっている兄弟姉妹がいることにより代襲相続が生じ、思いがけず広範囲に相続人が増えてしまうこともあります。

相続放棄をした人の財産管理事務の内容

相続の放棄をした人は、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産の管理を継続するものとされています。通常の相続財産管理人が、善良な管理者の注意をもって管理する義務を負っているのと比べると責任は軽減されています。

相続放棄後の相続人の相続財産管理義務

相続人が相続放棄した場合でも、他に相続人となる人がいれば、その人が相続財産の管理をおこないますから、「相続放棄後の相続人の相続財産管理義務」について検討する必要性は少ないでしょう。しかし、相続人の全員が相続放棄してしまった場合に、相続財産をどう管理すべきかが問題です。

一部相続財産の存在を知っていた場合

一部相続財産の存在を知っていた場合であっても、3ヶ月経過後の相続放棄が受理されるケースもあります。それは、一部相続財産の存在を知っていたが、通常人がその存在を知っていれば当然相続放棄をしたであろう債務が存在しないと信じたようなときです。

裁判所への回答書の書き方

裁判所へ相続放棄申述書を提出してから、しばらくすると「照会書」および「回答書」が郵送されてくるのが通常です。この回答書に必要事項を記入して返送した後、家庭裁判所において相続放棄を受理するかどうかの審理がおこなわれ、相続放棄の申述を相当と認める場合には受理する旨の審判をします。

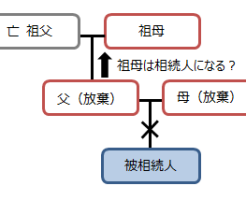

被相続人の父母が相続放棄すると祖父母が相続人になる?

被相続人の直系尊属が相続人となるとき、親等の異なる直系尊属の間では、その近い者が先に相続人になります。よって、親等の近い父母が相続放棄した場合には、次に親等の近い祖父母が相続人となります。相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされます。父母が相続放棄した場合、相続に関しては、相続人となるべき父母がいないのと同じことになるので、祖父母が相続人になるわけです。

被相続人に住宅ローンがあるとき

抵当権抹消登記をするためには、その前に、不動産の名義を相続人に変更する必要があります。団信により住宅ローンが完済されるのは相続開始後ですから、抵当権抹消登記の登記権利者となるのは相続人だからです。実務上は、相続を原因とする所有権移転登記の後、続けて(連件で)抵当権抹消登記をします。

相続の開始を知った日とは

相続開始から3か月が経過していても、特別な事情がある場合には、相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識した時、または通常これを認識できるはずの時から、熟慮期間の3ヶ月が開始するとされています。そのようなときは、その他を選択した上で、詳しく事情を書くことになります。

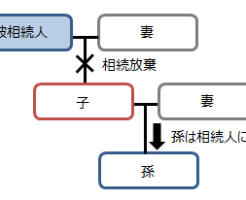

子供が相続放棄すると孫が相続人になるのか

結論からいうと、子供が相続放棄をしたときに、孫が相続人となることはありません。しかし、よくあるのが「代襲相続により孫が相続人となるのでは?」との疑問です。被相続人の子供が先に亡くなっている場合で、その子供に子供がいるときには、親に代わって相続人となります。これが代襲相続で、被相続人の孫が相続人となるわけです。

生前の相続放棄は可能か

相続放棄が出来る期間は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内と決まっています。相続が開始していることが前提ですから、ご家族(被相続人)の生前に相続放棄をしようとしても、家庭裁判所に受理(受付)してもらうことは出来ないのです。ただし、生前に相続放棄をすることは出来ませんが、遺留分を放棄することは可能です。

債務(借金)は相続人へどのように分割されるのか

連帯保証債務は法定相続分に応じて、各相続人へ当然に引き継がれるものです。したがって、相続人間の遺産分割協議により、誰が連帯保証債務を引き継ぐかを決めたとしても、それを債権者に主張することはできません。そこで、連帯保証債務を引き継がないようにするためには、相続人が相続放棄の手続きをするしかありません。

相続人による話し合いでは相続放棄になりません

相続放棄の手続きは、家庭裁判所で行う必要があります。しかし、相続人間の話し合いにおいて、自分は遺産を相続しないことに決まったのを、「相続放棄した」と表現される方が多くいらっしゃいます。 家庭裁判所で行う相続放棄でも、相続 […]